1949年10月1日,伟大领袖毛主席在天安门城楼向全世界庄严宣布:“中华人民共和国中央人民政府今天成立了!”军乐团高奏《义勇军进行曲》,天安门广场中央升起第一面五星红旗,神州大地一片沸腾。追随着新中国成立的脚步,1949年11月我来到了这个世界,荣幸地成为共和国的同龄人,从此,我和我的祖国同呼吸、共命运,大手拉小手,共同书写我们成长的故事。

一、我的老家

我出生在山西省晋东南的一个农村,这里是革命老区,具有光荣的革命传统。爷爷是支前模范,为了中国革命的胜利,爷爷把他唯一的孩子送到部队。我出生时,爸爸正在北京香山执行着保卫党中央,保卫中央首长,保卫新政权的神圣使命。图1是爸爸在北京公安警卫师时的留影。

我家老窑前有一颗枣树,妈妈经常抱着我,坐在枣树下 给我讲爸爸的故事,她告诉我,爸爸是解放军,在中国最好 的地方执行任务。妈妈说,那年爸爸骑着一匹高头大马回来 了,特别威风,大马就栓在这颗枣树下,村里的孩子们围着大马跑来跑去。大人们有的拿些鸡蛋,有的抱只鸡来到我家,说是慰问解放军。区上的领导也来看望爸爸,那几天家里好热闹。

春去秋来,我慢慢长大。老屋前的红枣树也枝繁叶茂, 秋天结满又大又红的大红枣,就像小红灯笼挂满树枝。我经 常坐在树下发呆,想象着爸爸骑大马的样子,幻想着那匹大马啥时候会再来。直到1955年,爸爸回来了,说要带我和妈妈随军,我怯生生地问爸爸什么叫“随军”,爸爸把他的军帽戴在我头上说,从此以后,爸爸去哪儿,你们就到哪儿,咱们一家人再也不分开。我高兴地跳起来,拉着妈妈的手说,妈妈我们可以和爸爸一起去北京啦,妈妈看着爸爸微笑着,脸上带有一丝羞涩。

我们离家那天,亲友和乡亲们都来送行,爸爸忙着和大家告别,妈妈则哭的稀里哗啦,我一步三回头地看着我家的老窑和那颗高大的红枣树,心里酸酸的,还真有点不舍。我们跟随爸爸来到北京,被安排在香山脚下买卖街50号的一个军人家属院里,爸爸迫不及待地带着我们到照相馆拍下我家的第一张“全家福”(见图2)。

图1全家福 图2 爸爸在北京香山

二、在北京的日子

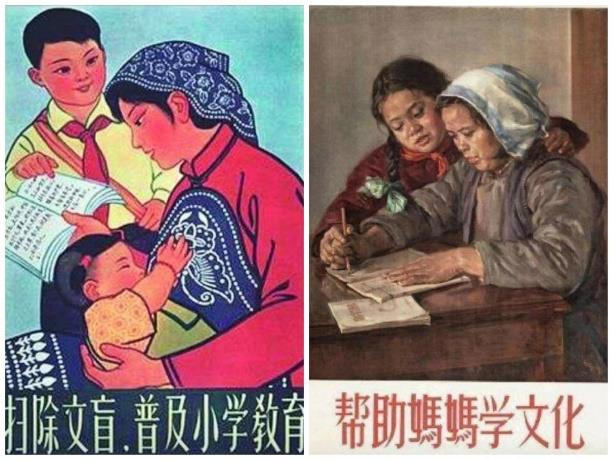

来到北京,一切都那么新鲜,那么美好。我家居住的买卖 街充满人间烟火,有烧饼铺和各种小吃店,还有诱人的糖葫 芦。大街上熙熙攘攘,满满的城市味道。我最爱看大街小巷 张贴的宣传画,妈妈说,画里的人都在学文化,妈妈要学文 化,你也要上学学文化,没有文化长大了就不能当女兵。因 为我小时候特别羡慕穿着军装,英姿飒爽的女兵。

图350年代扫盲运动宣传画(来自网络)

扫盲是新中国成立后的一项重大国策,是中华民族对世界文明做出的伟大贡献。50年代中叶,一场轰轰烈烈的扫盲运动正在进行。刚刚从农村来到北京的军嫂们,出生在旧社会,家境贫寒,没有上学机会。中华人民共和国成立后,由于男人当兵,她们独自承担着全家人的生计,没有时间学文化,因此大多数人都不识字。为了让这些军嫂们尽快脱盲,政府派出教员,在军属大院办起了夜校。大院里安装了电灯,灯下立起一块黑板,一个年轻漂亮的老师天天按时来上课。她先在黑板上写字,然后领着大家一起读。她总是微笑着,一遍遍地纠正着南腔北调的乡音,声音甜美好听极了。军嫂们边学、边读、边记,十分认真,全然不顾蚊虫的叮咬。

妈妈是扫盲运动的受益者。她是山西人,满口的方言,甚至听不懂普通话。但是妈妈非常用功,下课后还要学习到很晚。当妈妈第一次在书皮上郑重地写下自己名字的时候,爸爸非常高兴,给妈妈买了一只钢笔。从此妈妈学习更努力了,后来妈妈可以读报纸,还能给姥姥写信。再后来妈妈领到扫盲结业证。

1956年9月,我上小学了,我的学校位于香山脚下,称为“香山中心小学”。学校很大,教室宽敞明亮,教室前面矗立着鲜艳的五星红旗。男孩子们在宽阔的足球场地上摸爬滚打,玩得不亦乐乎。在操场的一侧还有滑梯、跷跷板、转椅等设施,那是我们低年级女生的天下。我的班主任老师姓钱,是一位和蔼可亲的奶奶级人物,她头发花白,穿着洗得发白的灰色上衣,朴素、整洁。她教我们语文,她的学识渊博,教学经验丰富,每堂课都安排的丰富多彩,让我们切身体会到学习的乐趣,我至今还记得她的模样。春天,老师带着我 们到香山爬山,参观碧云寺和卧佛寺。漫山遍野的山花、潺潺的山泉、古老的寺庙,都成了我心中最珍贵的记忆。秋天,老师带我们到田地里捡红薯,农民伯伯在前面挖,我们在后面捡,胖胖的红薯特别可爱。中午,农民伯伯请我们吃烤红薯,甜糯的红薯香让我们回味无穷。在北京短短的几年时间,是我童年最幸福的时刻。

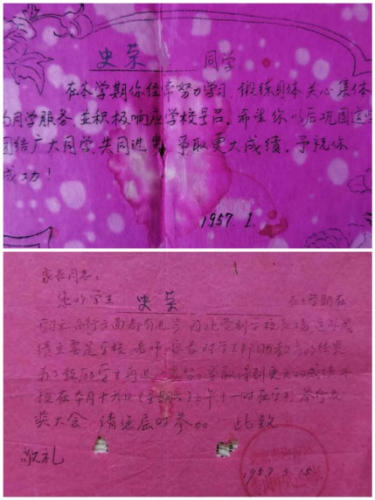

图4是我在香山中心小学时的奖状,它虽然很简朴,但它是我心中最美好的记忆。

图4香山中心小学一年级获奖证书

三、随父屯垦,挺进北大荒

1958年1月,党中央、中央军委发出《关于动员十万转业官兵参加生产建设》的指示,全军上下积极响应,掀起了向北大荒进军的高潮。爸爸作为一名老党员、老军人,积极响应号召,第一批报名要求到北大荒参加边疆建设,从此爸爸从一名解放军战士转换成农垦战士,投身到新的战场,我的童年又有了新的经历。

1958年3月,我们坐上了北上的专列向荒芜人烟的北大荒进发。站台上站满了欢送的人群,听说有军委和农业部的大领导。我记不清火车行驶了几天,专列停靠在黑龙江密山县城,车站上红旗招展,锣鼓喧天。我们下了火车,车外白雪皑皑特别冷。小小的候车室里挤满了人,大都是家属和孩子们。爸爸和其他转业官兵到指定地点集合,好像是一个誓师大会,官兵们列队整齐,情绪激昂。虽然他们不再佩戴领章与帽徽,但依然还是一片军绿,还是雄赳赳气昂昂的军威!

会后,爸爸带着我们上了大卡车,一位叔叔把几个孩子塞进了驾驶室。一路颠簸,天快黑时远处传来一阵锣鼓声,一些人热情地把我们迎进驻地,这就是我们的新家——八五五农场一分场。据说以“八五”开头的农场,都是王震将军亲自主抓建设的垦区,他们是开发建设北大荒的先锋部队。

当时的一分场所在地,只有几排泥草房,雪地上搭建起一排排军绿色帐篷。妇女和孩子们住进了泥草房,床铺是用杨木杆搭成的南北大通铺,上面铺了很厚的草。屋子中央的大铁炉被烧得通红,房间里有几丝暖意。有几个阿姨忙前忙后,热情地帮助我们拿行李、铺床。爸爸和叔叔们都住进了帐篷。几天的旅途颠簸,早已是人困马乏,场里为我们准备了晚饭,就在临时搭建的帐篷里就餐。我不记得吃的什么菜,但热气腾腾的大白馒头给我留下深刻印象。当炊事员叔叔把装满大馒头的笼屉抬到帐篷里时,空气里立刻弥漫着诱人的麦香,早已饥肠辘辘的人们,顾不上体面,直接抓过馒头大口大口地吃起来。我用双手捧着一个大馒头,咬上一口,松软又有弹性,还有点淡淡的甜味,好吃极了,即便在北京也没吃过如此好吃的馒头。

吃完饭回到泥草房倒头便睡,后半夜冷风飕飕,虽然有专人为我们烧炉子,但房间里还是越来越冷。自然环境与生活条件的巨大反差,让我们这些来自京城的“随军”家属猝不及防,孩子哭、大人叫,好不热闹。

一到驻地,爸爸就忙碌起来,别人称呼他指导员,我们好几天都没看到他的身影,说是跟着机耕队去视察开荒建点的事情了。

来到北大荒,我最深的记忆是上学。三月正是新学期开学的日子,为了让随父北上的“小北大荒人”尽快开学,场里把办公室腾出来做教室,墙上挂了一块黑板,窗户是用报纸糊的,用长条木板搭成了桌凳。上午三、四年级上课,下午一、二年级到校,五、六年级的孩子则要到外地上学。学校采用复式教学模式,一个老师教两个年级。我当时在二年级,给我们上课的是一位穿着褪色军装的男老师,标准的北京普通话,让我感到非常亲切。他除了教我们课本知识,还给我们讲北大荒“棒打狍子瓢舀鱼,野鸡飞到饭锅里”、“熊瞎子拦车”等趣文,还讲王震将军带领铁道兵开发北大荒的故事,他讲得绘声绘色,我们听得津津有味。下课后,老师带着我们跑步,做游戏,到树林里捡树枝当烧柴。学校条件虽然艰苦,但我们却感到很快乐。

随着各地转业官兵的到来,学生人数不断增加,原有的教室太小了,我们搬到仓库里上课,房间很大,又阴又冷。春天四面透风,夏天屋顶漏雨,冬天屋子里虽然生了铁炉子,但地上的冰都化不了。我的手上、脚上都生了冻疮,至今还留有疤痕。在那样艰苦的条件下,我们能坚持读书,不得不说是“小北大荒人”创造的奇迹,更是北大荒精神的传承。

第二年,我们有了新校舍,杨木杆夹泥的房子整齐地排列着,教室前面是很大的操场,安装了简易篮球架,乒乓球台等。周边连队的孩子们也到我们学校上学,学校初具规模,并命名八五五农场“北兴小学”。随着新老师的到来,各班都有了班主任,除了语文算术,音乐、体育、常识等课程也都排上课表,教学工作走上正轨。

到三、四年级,劳动就成了我们的主要课程。春天,整个农场呈现一派生机盎然的景象,播种机、拖拉机昼夜在田地里奔忙,唤醒沉睡的黑土地,播下希望的种子。大人们忙着大田播种,学校则组织学生参加种菜“大会战”。两个学生抬一个大筐,把土豆种子运到地头。几天下来,我的脸晒黑了,皮肤粗糙了,两只小手裂开了口子,稚嫩的肩膀肿了起来,扁担放上去钻心的疼。

秋天,一望无际的麦田,沉甸甸的麦穗在微风中摇曳,一辆辆康拜因和运粮车在田间紧张地作业,还有一队队用镰刀抢收小麦的人群,真是一副丰收的画卷。小学生的任务是捡麦穗。每人一个小耙子,在康拜因收割过的麦田里搂麦穗,一会功夫就能搂起一大堆麦穗,然后打成捆,背到指定地点。每一捆直径都很大,从背后看,只见麦捆不见头顶。在那个激情燃烧的岁月,我们的劳动强度已经超过了我们的年龄。

图5参加麦收大会战(图片来自网络)

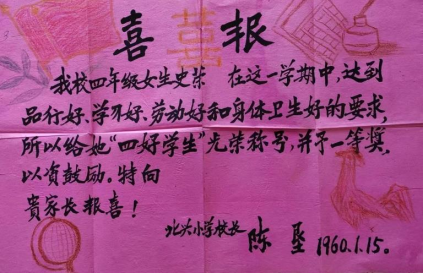

图6是当时的获奖喜报。所谓“四好”就是在品德好、学习好、身体好的基础上强调了劳动好,可见农垦人对“劳动”情有独钟,艰苦的劳动成就了北大荒的伟业,也造就了一批特别能吃苦的北大荒人。

图6当年的获奖喜报

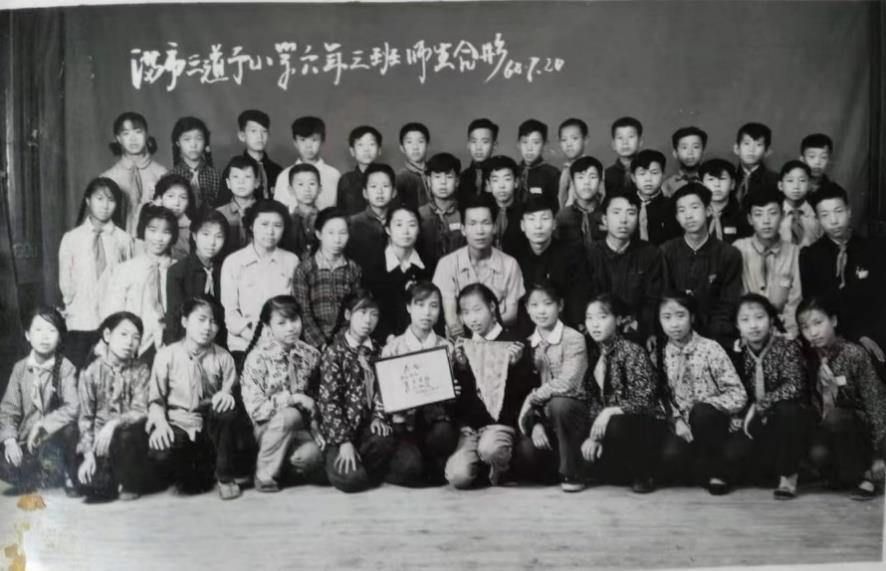

图7是全校评选的十好学生与各项积极分子合影。“十好”的具体条例记不清了,其内容应该是涵盖学习与品行的方方面面,特别是劳动表现。用这样的方法激发学生热爱劳动、艰苦奋斗、全面发展,做一名合格的“北大荒人”。

图7十好学生和各项积极分子合影 (作者:第二排左四)

四、新任务,新征程

1959—1962年,国家为解决全国的粮食缺口,在内蒙古呼盟地区掀起了开荒种粮高潮。经国家农垦部安排,1959年11月,第一批380名来自黑龙江密山垦区的农垦战士抵达海拉尔,之后又有其他农垦局的干部、战士、拖拉机手等骨干力量先后来到呼伦贝尔地区。我父亲于1960年秋接到命令奔赴内蒙,我跟随父亲又开启了新的征程。

我们到内蒙古的第一站是“大雁牧场”,秋末初冬,这里已经是白雪皑皑,随处可见雪地里觅食的牛羊,骑着高头大马,穿着蒙古袍在雪地上奔驰的牧民,还有那白色的蒙古包,一切都是那么神奇,那么新鲜。

我上学是在“扎罗木得”,一个滨洲铁路线上的小火车站。这里住着蒙古族、达斡尔族、鄂温克族、汉族等,还有不少苏联移民。教室设在一个用原木叠起的俄式“木刻楞”里。由于学生人数不多,依然是复式教学模式。让我记忆深刻的是,我每天上学都要穿越铁路,有时长长的一列火车挡住我的去路,我只好从火车底下爬过去,好多次我刚刚过去,火车就开动了,真是感慨我的命大。上课的老师是少数民族,普通话有些生硬。他发现我普通话讲得好,于是我成了一名小助教,老师经常让我带着学生读生字,读课文,而我自己的功课却学得一塌糊涂。这里的同学对我特别好,他们经常给我带奶酪、酸奶饼等奶制品,在那个困难的年代堪称是“雪中送炭”。我在扎罗木得读书不到半年,然而这里的铁路,这里的草原,这里纯朴的小伙伴都给我留下深深的记忆。

初夏来临,还没有来得及欣赏草原的美景,一纸调令又把我父亲调到满洲里市新巴尔虎右旗。这里地处中、俄、蒙三国交界,边境线长达五百多公里,历来都是军事要塞。爸爸被调到“头道井农牧场”,负责武装部门的工作。那里也没有学校,于是我们在满洲里市安家,我插班到满洲里三道街小学五年级,这是一所非常完善的重点学校,从此我开始了正规的学习生涯。爸爸也把自己的余生贡献给了内蒙古的农垦事业。

图8小学毕业照 (作者:前排左六)

与开发北大荒一样,内蒙古呼伦贝尔垦区的建设也是一部厚重的奋斗史,这些北大荒人,用他们坚定的信念和敢于担当的精神,在人烟稀少、极端寒冷、交通不便的少数民族地区继续诠释着“艰苦奋斗,无私奉献”的北大荒精神,为安边固疆,保卫国家粮食安全做贡献。

这就是我的童年,也是我和我的祖国共同成长的印记。在随父屯垦,转战北大荒与内蒙古的艰苦岁月里,我磨炼了意志,收获了成长与成长的快乐,它是我最难忘的记忆,也是我一生的精神财富。